|

>> 季節毎のジャーマンアイリス栽培のワンポイント・アドバイス << |

|

>> ヘメロカリス栽培のワンポイント・アドバイス << |

|

【 ジャーマンアイリス栽培で知っておくべき事! 】 (^^♪ ジャーマンアイリスは親株は1年で駄目になり、子株に更新して株を継続するものです!2年に一回は、子株を分割して植替えをしてリスク分散したいところです!植替えのトラブルも少なくなる残暑も和らぐ9月以降の早い段階で植替えすると来春の開花も期待できます(*^^)v |

ジャーマンアイリスとは

■ジャーマンアイリスとは へ

■ジャーマンアイリス 花の説明 へ

■ジャーマンアイリス 葉の説明 へ

■ジャーマンアイリス 株(球根)の説明 へ

■ジャーマンアイリスとは

科名 アヤメ科

園芸分類 耐寒性多年草(寒さに強く何年も枯れずに育つ草本)

原産地 交配種(交配により作られた園芸品種)

花期 4月~6月

(品種により花期は異なるが、栽培地域の気候によっても違う)

植え時 6月(花の後)~10月

(乾燥や寒さに強いため、花期までの生長を期待しなければ他の時期でも植替えは可能)

別名 ドイツアヤメ、レインボーリリー、ひげアイリス、ベアデッドアイリス

ジャーマンアイリスとは、地中海沿岸~中近東原産のゲルマニカ種といくつかの原種アイリスとの交配により人為的に作られた園芸品種群です。とても高貴で豪華な花を咲かせる宿根アイリスであり、古くからヨーロッパで愛されてきました。

ジャーマンアイリスの名前からドイツ原産と思ってしまいますが、実は違います。ゲルマニカというドイツアヤメが母体となっているため、このように呼ばれるようになったようです。

20世紀初頭からヨーロッパで生まれたジャーマンアイリスは、1920年ごろにアメリカに渡り人気が爆発し盛んに品種改良されました。従って品種が豊富であり現在でも交配により新しい品種が生まれています。

花の色も白,黄,青,赤,紫,オレンジ、ピンク,茶,黒と、その色彩の豊富さと艶やかさで「虹の花」とも呼ばれます。

日本には大戦後に移植されましたが、現在では各地に愛好家が増え、5月から6月にかけ至る所で見かけるようになりました。愛好家の中にはアメリカから新しい品種を直輸入する方もいるようです。

同じアヤメ科・アヤメ属のハナショウブが湿地帯の酸性の土壌に生えるのに対して、ジャーマンアイリスは大変乾燥に強く暑さや寒さにも強くアルカリ性の土壌を好むのが特徴です。

乾燥した土壌を好み湿気を嫌うため、よほど乾燥していない限り水は与える必要はありません。

肥料もほとんど与える必要がありません。与えすぎると病気にかかりやすくなります。土壌のアルカリ性を保つために苦土石灰や草木灰を必要であれば与えます。窒素分の多い肥料(油粕)を与えるとその時は良く成長しますが、軟腐病(株がどろどろに溶け出す)にかかる確率が高くなるので注意が必要です。

■ジャーマンアイリス 花の説明

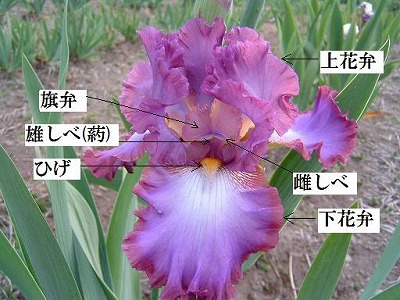

写真はロゼッタワイン

●ジャーマンアイリスの花の説明

上花弁(内花被片) 上部の花弁(3枚)

下花弁(外部被片) 下部の花弁(3枚)

ひげ 下弁のつけ根の部分に1つある(合計3つ)

雄しべ ヒゲの奥から花糸が上に伸びてその先の花粉が付いている部分(合計3つ)

この花粉が雌しべに付くことにより受精して種ができます

旗弁(爪弁) 雌しべの上にある小さな花びらのような部分(3枚)

雌しべ 旗弁の下の外側の薄いまくれたようになった部分(3つ)

●上部から見たジャーマンアイリスの花の様子

上弁白で下弁水色の花

■ジャーマンアイリス 葉の説明

ジャーマンアイリスの葉は株元から上に複数伸びます。トール種では葉の横幅は3~4センチ位あり、やや厚めです。葉の先はとがっていますが、葉は比較的柔らかく傷つきやすいです。

葉は古い葉は枯れて新しい葉が生えてきて新旧交代します。

冬場は葉も小さくなり枯れ気味ですが、緑の部分は残ります。

株の後方部分からまっすぐに伸びた葉! 冬場の葉はちょっと枯れて小さめになります!

■ジャーマンアイリス 株(球根)の説明

ジャーマンアイリスの株は湿気に弱いため上の部分が地上に出るように浅植えします。親株の周りから葉をつけた子株が複数出てきて生長します。

株の下には長く伸びた根が地面にしっかり根付きます。根がしっかり張り株が地面に沈んだら、周りの土を取り除き、株の半分が地上に出るようにします。

株の表面は硬く乾燥や寒さにも強いです。しかし、この株が腐ってドロドロになる軟腐病という病気があるので、その原因となる高温多湿、枯葉の放置、窒素分の多い肥料などには注意が必要です。

排水性を良くするために、高い畝を作りその天辺に株を植えるとよいでしょう。

中央の親株から5つの子株が生長している様子 株を堀り上げて子株を分割した様子

↓↓↓↓↓↓↓↓↓

Tweet

花さかじじいネット店主の清水です!

花さかじじいネット店主の清水です!